變文書Ⅰ- 我的文化生產參照系譜

變文與俗講僧(解經、轉譯、改寫與流變)

歷史脈絡簡介

「變文」產生於中國唐代(618—907),原為佛教由印度傳入中國時,為方便傳教,而藉由「俗講僧」以講唱方式,將深奧的佛理,轉化成一般人易於理解的話語與故事,「俗講」的內容被書寫成文字,即為「變文」。之後,因此種講唱方式與文體深受民間歡迎,而為民間藝人吸收、轉化、擴延為──講唱包括本土歷史故事與傳奇的各種戲曲與文學創作等藝術形式。

藉名假說

如果說,歷史上的「俗講僧」既是解經、轉譯與改寫者,同時也是創造對話場域的表演藝術家。那麼,若將此具多重身分的「俗講僧」之意義,重置於當代社會現實內,進行再想像與再定義,或許,當代意義的「俗講僧」,已不再是解釋、轉譯、改寫已被完整化的「正典理論」者,而更像是對當代複雜治理形式,進行解魅與挪移既有秩序的質變者,以及如何讓故事與敘事形式,不被定形的觸發者。

「微笑」的無名凌遲受難者(在不可能中,創造「困惑」)

歷史脈絡簡介

關於凌遲酷刑(殺千刀)在中國的起源與語意尚未被完全定論,但歷史學者從考據凌遲一詞的字源中,挖掘出凌遲的意涵包含有「夷平墳塚」與「侵蝕山丘」之意(註)。1905年4月24日,中國正式廢除凌遲酷刑。1962年,因法國思想家喬治.巴塔耶(Georges Bataille)在《慾望的淚水》(Les Larmes d’Eros)一書中,以哲學性觀點詮釋一張凌遲受刑者仰望天空,並露出奇異「微笑」的照片,而使得這張照片被西方知識分子廣泛地認識,巴塔耶以「Eros」的「狂喜」狀態,詮釋受刑者處於某種「極限體驗」的觀點,更成為西方在討論凌遲酷刑時,最常被引用的論述。然近年來,巴塔耶的想像性詮釋,受到法國漢學家鞏濤(Jérôme Bourgon)等人,在詳細考證相關歷史照片與資料後,提出強烈的質疑。

註:參閱《殺千刀─中西視野下的凌遲處死》,卜正民(Timothy Brook)、鞏濤(Jérôme Bourgon)、格力高利‧布魯(Gregory Blue)著,商務印書館出版。

藉名假說

對我而言,這個無名凌遲受刑者在承受酷刑時所露出的「微笑」,是一個無法逃逸的人,在被綑綁、被肢解、被拍攝、被灌食鴉片的恍惚狀態中,在似乎無法採取任何行動的情況下,藉由「微笑」這個細微的表情和利用殖民士兵手上相機的拍攝與定影功能,創造了令後來觀者產生巨大「困惑」的影像;也由於這個「困惑」的存在,使得受刑者的「微笑」影像──成為了「這個人」在被相機定影和被肢解死亡後,一個能與未來觀者,持續進行對話的影像。這也是一個受刑者在幾乎不可能的極限處境下,僅藉由微小的表情,所創造一個具主動性和無法被死亡與時間消解的 「微笑/微型」行動。

落地掃(就地創造多重身分與多重場域)

落地掃(就地創造多重身分與多重場域)

歷史脈絡簡介

農業時代的福建閩南與台灣地區,農民於農閒時,會在村莊的空地或大樹下,就地打掃出一小塊空地,演出地方戲曲給同村的農民看,這種農民自我組織與自娛自樂的文化生產方式,被泛稱為「落地掃」。之後,隨著地方神明遶境活動的興盛,「落地掃」逐漸發展成跟隨遶境活動,而邊走、邊演、邊唱的表演方式,觀眾則圍繞於「落地掃」演出者四周一起移動。

藉名假說

在資本主義將人推向原子化的孤立狀態後,對我而言,「落地掃」還可能帶給我們的啟發是──當農民在進行自我組織與自娛自樂的業餘演出時,他們的身分既是農民,也是戲曲中某個跨性別的角色,或者是一個神話人物。而那個演出的當下,不但是藝術發生的時刻,更是一個農民不再局限於農民身分,而是匯集了農民、演員(藝術家)與神話人物等多重身分的人。演出的地點,則成為一個多重時空交織的移動式場域。同時,在中國農民起義的歷史裡,這類地方自我組織的戲曲表演,也常成為農民起義時的串連媒介。

美台團(「謠言」電影與反帝、反殖的文化行動策略)

美台團(「謠言」電影與反帝、反殖的文化行動策略)

歷史脈絡簡介

在台灣被日本殖民時期(1895—1945),由蔣渭水創立的台灣文化協會(1921—1927),於1926年成立專門放映默片的電影巡迴放映隊「美台團 」(1926—1927)。當時屬於台灣人經營的戲院內,通常會有日本警察與消防隊員坐鎮於觀眾席的最後一排,藉以監控、防止台籍電影解說員(辯士),藉機鼓吹反殖民意識。而屬於台灣文化協會電影巡迴放映隊的電影解說員,則會利用只有台灣觀眾才能聽懂的方言、俚語與諺語,將原本不具反殖民色彩的默片,「曲解」成具反殖民意涵的情節,而戲院內瞭解這些方言、俚語與諺語的觀眾,則會以大笑、鼓掌、吹口哨等聲音與肢體動作,回應台籍電影解說員對電影內容的「曲解」。雖然「美台團」在日本殖民統治下,只實際存在兩年,但從這個歷史案例裡,我們可以認識到早於1926年時,「美台團」已發展出跨界式的文化行動策略。

藉名假說

對我而言,「美台團」的默片電影解說員與觀眾之間的互動行為,既是以影像為媒介,又是溢出影像之外,進行的一場對話性演出。尤其當日本警察離開他原先坐在戲院最後一排,從高處往下俯瞰的監控位置,走到觀眾與電影解說員之間,企圖制止這場互動行為繼續下去時,日本警察不但成為觀眾圍觀下可見的殖民者,更成為在眾人集體注視下的「被監控者」。而無論日本警察的制止行動最後是否成功,但在那個當下,日本警察都被迫成為這場互動行為中,同時扮演殖民壓迫者與「被監控者」的雙重角色。而原本的電影放映空間,也成為監控者與被監控者互換位置,以及讓音像/話語/劇場/文化行動等不同藝術表現形式,共構成一個既相互交織又彼此衝突的多重辯證場域。

循著這個聯想,我們可以想像一部原先可能是殖民統治者企圖教化被殖民者的電影,因某個具能動性的觀眾,自行「曲解」與再轉譯、再想像、再敘述,以及經過不斷口耳相傳的過程後,很可能會演變出無數部反殖民主義的「謠言電影」。

註:「謠言」在中文的原初意涵是「民間流傳評議時政的歌謠或諺語」,因此,「謠言」的意思應更接近──人民通過詩性的語言、歌謠和虛構的敘事策略,對掌握統治機器的權力者與具體的社會問題,進行介入與干預,並藉此生產出不同於統治者觀點的各種異議史觀與異議想像。

李師科(被剝奪者的自我命名行動)

李師科(被剝奪者的自我命名行動)

人物簡介

李師科,1927年生於山東省昌樂縣,小學肄業。日本侵略中國時,李師科加入游擊隊參與反法西斯戰爭。1949年國共內戰後,無所選擇的李師科,只得隨敗北的國民黨軍隊撤退至台灣,1959年國民黨軍隊因其生病,才終於允許他退役。孤身在台的李師科,幾經波折,直到1968年始以開計程車勉強謀生。1982年,李師科看著台灣社會在政商勾結下日趨貧富不均,因而心生不平,於是在該年4月14日,拿著殺警後搶來的警槍,戴著假髮、鴨舌帽、口罩,進入台灣土地銀行古亭分行,搶走新台幣五百多萬元後逃逸,這也是台灣歷史上第一起銀行搶案。之後,李師科將搶來的五分之四的錢,轉送給鄰居小女孩的父母,作為小女孩未來的教育經費。後因小女孩父母向警方密報而被捕,並於5月26日遭槍決。隨著李師科被捕,以及其身世漸為清晰後,在台灣還沒有言論自由的戒嚴時期(1949—1987),引發民間普遍的暗自同情。戒嚴時期著名的異議者李敖,曾在其撰寫《為老兵李師科喊話》一文中,寫出無數類似李師科的老兵們,在國民黨的裹脅下,被迫永遠離開家鄉,被迫不斷地服役,直到他們老了或病了,才被獲准離開軍隊,任他們獨自掙扎於社會底層。而李師科搶銀行的行動,則是對剝奪其一生的國家機器,唯一能發出抗議之聲的方法。

藉名假說

1982年,土地銀行搶案發生後,當時由國民黨政府控制的三家電視台,每天不斷重複播放銀行監視器,錄下李師科搶銀行時,翻過櫃台的模糊影像,由於影像中的李師科戴著假髮、帽子與口罩,致使當時的媒體大都臆測搶劫者為三十歲左右的年輕人,直到李師科被捕,媒體才知道搶劫者是一名五十五歲的老兵。我記得,在李師科被捕的電視新聞影片中,有一幕是電視台的記者,拿著麥克風圍著李師科追問他為何搶銀行時,李師科才說了一句:我有話要說……,就被警察用手緊緊摀住他的嘴,不讓其繼續發言。解嚴多年後,有些電視節目再重談李師科案時,這一幕卻再也沒有出現過。這消失的一幕,讓我不禁懷疑,當年李師科被摀住嘴而無法發言的影像,會不會只是我的幻覺?或者,那是李師科被捕時的平靜表情與滄桑臉孔,從電視螢光幕投射進我腦海後,所觸發的後延想像?

對我而言,電視台不斷重複播放李師科翻過銀行櫃台的動作,是一個被剝奪者,藉由翻越不可跨越的「法律」界線,試圖「拿回」他被剝奪掉一生的「逾越」行動。而「遮蔽」自身面容的道具,更是為了在揭開「遮蔽」之物後,逼使台灣社會「看見」那無數被剝奪者的命運。在戒嚴時期的台灣,李師科沒有選擇默默苟活與悄然無聲地死去。而是通過「搶銀行」的「逾越」行動,為自己與其它同樣命運的無名老兵們──「拿回」書寫自己命運的命名權。

若我們脫離殖民現代性的從屬視域,重新檢閱台灣的文化與藝術生產史,那麼,李師科無疑是繼日殖時期的「台灣文化協會」後,於戒嚴時期,真正實踐具時代意義的「文化行動」與「錄影藝術」的先驅。儘管掙扎於社會底層的李師科,不可能有一絲奢侈的閒情,想像他的行動,是否有天會被放在文化與藝術生產的意義中進行重新認識,但他的行動,卻在大多數知識分子選擇沉默的戒嚴時期,「說出」了一整代被剝奪者的命運與他們被長期壓抑的個體感性。

鄭寶玉(不識字者的自我脈絡建構法)

鄭寶玉(不識字者的自我脈絡建構法)

人物簡介

鄭寶玉,我的母親,1931年出生於馬來西亞巴生市(Bandar Klang),五歲被原生家庭送至金門當童養媳,七歲時因原童養媳家庭移民印尼,於是被轉送給原童養媳家族中,繼續留在金門的寡居祖母。十歲開始以撿拾海邊的海菜,賣給當時占領金門的日本人,以此養活自己與老太太。十四歲靠在山上撿拾薪材,賣給當地富裕人家當煮飯的材火為生。十七歲於金門東門市場的水井旁,擺攤販賣蔬菜與水果。二十歲開始獨自生活,二十三歲與我當軍人的父親結婚。1958年八二三炮戰(註)發生後,我母親帶著兄姐離開金門,搬到台灣桃園內壢,1960年,我於桃園內壢出生,1962年,我母親帶著我們再搬到位於新店水尾的忠孝新村。

註:八二三砲戰主要指──1958年8月23日至10月5日之間,國共雙方分別從中國大陸與金門及其周邊島嶼,展開一場隔海的激烈炮戰,歷史學者認為這是第二次國共內戰的一部份。

藉名假說

從小我母親跟我們談任何事,都要從她五歲開始談起,常常要隔兩三小時後,才講到真正要說的事。年輕時,很不耐煩母親那冗長的談話方式,年長後,才體會到因父親長年待在外島,使得不識字又必須獨自帶著我們生活的母親,只有跟自己的子女,反覆講述其從小沒有家庭可以依靠與必須獨自養活自身的生命經歷──她的生命史,才不致被子女們遺忘;也才了解幾乎沒有任何社會關係的母親,為什麼對未來計劃要做的事,都要以五年或十年為單位,以一種非常緩慢的速度,逐步完成。

我母親也跟大多數沒有機會受教育的婦女一樣,每當遇到難以解決的問題時,常以夢中出現的人物、事件或景像,作為問題的解答。以前,我總認為那只是母親自圓其推論的說法,現在才了解,無論那些夢有多荒誕、離奇,其實這是另一種思辯問題的方法。

幾十年下來,我母親的生命史與她那不斷繁殖的夢,已大多植入我的腦海。或者說,我母親以她庶民式的言行,教會我──了解任何事物的「脈絡」為什麼是重要的,以及如何藉由與「虛構」不斷對話,才可能穿透當前「現實」的局限性,同時更教會我,做任何事,必須推想十年後,這件事情的意義是什麼?

我四十八歲才結婚,兒子出生後,母親按照習俗,幫我兒子穿上一件紗布衣,母親說:這件紗布衣我保存了四十八年,當年幫剛出生的你穿上時,就希望有天能幫你的小孩再穿上,只是這一等,等了四十八年。

接管工廠──新竹玻璃廠工人(自發的參與式民主與經濟實踐)

接管工廠──新竹玻璃廠工人(自發的參與式民主與經濟實踐)

歷史脈絡簡介

在新自由主義全球化後,世界各地貧富不均日趨加劇之時,「經濟民主」(economic democracy)此一概念又被再次提及。而早在台灣還處於戒嚴時期的1986年,新竹玻璃廠勞工,即因掌握經營權的歷任董事長,利用各種方式掏空公股占百分之五十二的公司資產與侵占勞工退休金、福利金等問題,致使新竹玻璃廠陷入嚴重的財務黑洞與長期積欠勞工薪資,最後迫使七百多位勞工,決定向政府以彼此「戶保借貸」方式,籌資成立「臨時管理委員會」,經過與官方和資方複雜的談判過程,最後成功接管工廠經營權,並於運作十個月後,自行賺回資方積欠勞工的所有欠款,並幫勞工調高薪資。雖因時代因素,「臨時管理委員會」將工廠經營上軌道後,最終還是須將工廠經營權交還資方,被迫結束「經濟民主」的具體實踐。1989年,在新接手的資方無意繼續經營下,新竹玻璃廠於該年正式關廠。

註:此歷史脈絡簡介,參考自彭桂枝等人所作的訪談記錄與分析調查,並經彭桂枝本人同意使用。

藉名假說

對我而言,台灣戒嚴時期,新竹玻璃廠工人的接管工廠行動,讓我第一次認識到──即使沒有閱讀過任何進步經濟理論的工人,也能從具體的生活經驗與鬥爭中,自主發展出「經濟民主」的方法,同時,他們更讓我從此開始思考──什麼是當代可實踐的參與式民主與經濟的可能性。雖然,在新自由主義全球化後,任何「經濟民主」的微型實踐,將遭遇的已不只來自一地或一國之內的資本壓力,而是全球流動的跨國資本;因此,任何關於「經濟民主」的實踐,不僅要思考什麼樣的產品與生產方式,是無法被跨國資本吸納或排除,還必須同時思考如何改變人的欲望構造與生命價值觀的可能性,或者說,從新竹玻璃廠工人自主發展出的「經濟民主」案例中,我還學習到「自我教育」的重要,因此,任何實踐「經濟民主」的場所,同時也必須是一個改變現有共識邏輯與欲望構造的「自我教育」場域。

聯福製衣廠(勞工)自救會(以體制之「法」,癱瘓體制)

聯福製衣廠(勞工)自救會(以體制之「法」,癱瘓體制)

歷史脈絡簡介

1965年,台灣經濟部在美國的規劃與終止「美援」壓力下,公佈實施「加工出口區設置管理條例」,第二年高雄成立了「楠梓加工出口區」,之後,台灣全島逐步變成世界工廠。1987年台灣解除戒嚴令後,加工業為尋找更廉價勞動力而開始大量外移,並陸續發生多起資方惡性關廠事件,至1996年時,惡性關廠事件達到了最高峰。

1996年8月16日,聯福製衣廠在資方未事先告知工廠工人,以及未給付勞工退休金、資遣費和工資下,突然貼出即日起關廠的通知佈告,工廠老闆更利用擁有雙重國籍之身分滯留國外,拒絕回台處理勞工的相關權益。

已在工廠工作二、三十年的三百多位成衣女工,在全國自主勞工聯盟協助下,展開了長達十二年爭取自身權益的抗爭事件,期間更因多次向官方勞委會尋求幫助無效後,曾採取如集體臥軌、癱瘓鐵路等激烈抗爭方式,期望因此獲得政府與社會大眾的重視。

2008年,工廠被法院拍賣點交,並於同年11月11日,在警方強制驅離抗爭女工後,工廠廠房旋即被新的業主拆除、改建。由於台灣政府對因資方惡性關廠而失業的勞工,欠缺基本的法律保障,致使聯福製衣廠失業女工,經過十二年抗爭後,最終還是未能拿回其應得的退休金、資遣費與工資。

藉名假說

雖然女工們漫長的抗爭行動,最後並沒有獲得公平的結果,但在我與聯福製衣廠女工們,合作拍攝《加工廠》影片時,曾聽她們訴說抗爭期間的許多故事,其中有個事件,讓我深刻體會到女工們如何從長期抗爭經驗中,發展出極具「民間智慧」的行動策略,而這個案例,更讓我體會到沒有不可被穿透的體制。

由於女工們一連串激烈抗爭行動,使得台灣政府不得不以「代位求償」方式,請公股銀行先替資本家代付部分款項還給女工。但幾年後,台灣政府和公股銀行,在無能幫女工跟資方要回她們應得的退休金、資遣費和工資下,反過來要求女工們把公股銀行代資本家付的部分款項先還給銀行。

已處於生活困境的女工們,後來以一個合法而簡易的行動,迫使公股銀行不得不放棄這一荒謬的催款舉動──聯福製衣廠的三百多位女工,集體到向她們催款的公股銀行,只選擇一個窗口排隊,然後,花一百元台幣開戶,開完戶後的女工,再回到隊伍後面,準備提領十塊錢;三百多位女工就這樣每天去銀行,不斷反覆存款、提款,使得銀行作業完全陷入癱瘓,最終迫使銀行只得放棄跟女工們催款的想法。

對我而言,女工們的行動,正是利用「法」的機械性與重複性,以超過體制可運作的「過量」行動,使體制在不堪負荷下,陷入完全無法運轉的狀態。從某方面說,把機械性與重複性推到最極致之時,也是「法」被打開缺口的時刻。

陳介一(無資本者的自力更生法)

陳介一(無資本者的自力更生法)

人物簡介

陳介一,我弟弟,1965年生,高中時期即因違反學校的各種荒謬規定,而被屢次退學,因而念過三所高中,1992年才自大專服裝科肄業。曾工作於服裝公司,並以一年時間,幫原本營運不佳的公司轉虧為盈,後因資方賺錢後,不願幫員工調薪而離職。1994年在沒有任何存款下,利用撿拾外移工廠丟棄的布料,自己手工生產各種可自由組裝的背包,並於台北各地擺攤販賣。

2002年,我偶然獲得一筆贊助,可以拍攝影片時,我與弟弟共同討論出:如果我們可以持續製作影片,就應將拍攝影片,視為是一次「拍攝行動」──以結合在地人民、失業勞工、臨時工、移工、外籍配偶、無業青年、社會運動者與電影從業人員等不同身分的人,組成一個打破專業與業餘者界線的異構式臨時社群,以及彼此相互學習的行動學校。從2002年至今,我們一直以這種方式生產影片,並不斷修正「拍攝行動」中的組構方法。

藉名假說

我弟弟在沒有任何資本下,利用被丟棄的布料,生產各種可自由組裝的背包,啟發了我後來重新創作時的工作方法。對我而言,這不僅是如何利用剩餘物與廢棄物,而是如何在有限條件或無條件下,反過來思考如何從不可能中創造可能性;以及在有某種資源後,如何進行資源重分配,同時讓被當代新自由主義棄置的各種「挫敗者」,重拾其被壓抑的能動性,並從他們身上學習各種「民間知識」與待人接物之道。

我記得,父親第一次給還在念小學五年級的弟弟十塊零用錢時,他沒有去買玩具、零食或存起來,而是走到一個老手藝人前,跟他買了一支小竹笛。我問沒學過吹笛子的弟弟,為什麼要買竹笛,他說:我觀察了他很久,一直沒有人跟他買任何東西,我想他比我還需要這十塊錢。這也是我最早學到什麼是「共享」與「重分配」的經驗。

愛德華.史諾登(背離帝國的肉身幽靈)

愛德華.史諾登(背離帝國的肉身幽靈)

人物簡介

愛德華.史諾登(Edward Snowden),1983年生於美國北卡羅萊納州伊麗莎白市(Elizabeth City, North Carolina),前美國中央情報局職員,美國國家安全域外判技術員。因於2013年6月在香港將美國國家安全域,關於稜鏡計畫(PRISM)的秘密文件披露給英國《衛報》和美國《華盛頓郵報》,而遭到美國通緝。2013年6月23日,史諾登離開香港前往莫斯科。2014年8月7日,史諾登獲得俄羅斯三年的居留許可證。

註:史諾登已是全球知名人士,並有無數的報導與評論,因此關於史諾登的介紹,僅摘錄維基百科愛德華・史諾登條目之前言。

藉名假說

史諾登與其揭露美國稜鏡計畫的行動,已是眾所皆知的事件。但當我們從台灣既作為被美國長期監聽與操控的地區,同時又是協助美國建立監控網的從屬者位置,對史諾登與其行動進行多重反思時──史諾登就不僅是揭露美國如何監控世界與如何操控全球各地公民的社會想像,更讓眾多所謂自由、民主的國家,因不敢違背美國的帝國意志,而拒絕給予史諾登政治庇護,致使這些國家,一貫採取「選擇性的人權價值觀」被迫現形。對我而言,被帝國全球通緝的史諾登,並非成為無力的赤裸生命,而是以全球人民能擁有真正個體自由的素樸願望,而敢於背離自身祖國的帝國,並終身背負「叛國者」汙名,成為了具真正異議性的「肉身幽靈」。

因此,史諾登的行動,不正像是一面映照出──已習於做為帝國從屬者的我們,集體精神錯亂的鏡子嗎?當所謂反區域自由貿易的「公民」領導者們,荒謬地求助主導新自由主義全球化的帝國,期望以其無所不在的全球統治權力,對亞洲進行更徹底的規訓與治理時,我們敢於像史諾登一樣,拒絕這些「民主」領導者們與帝國之間的共識邏輯嗎?我們敢於反對「民主」領導者們以「自由」、「民主」之名,裹脅我們必須繼續當帝國的從屬者嗎?我們敢於抵抗「民主」領導者們以「愛國」之名進行的集體綁架嗎?在以異議之名生產各種藝術之前,我們難道不應先把具真正個體自由與平等意涵的異議精神,作為我們在現實中的生命實踐嗎?

在稜鏡將不同波長的可見光,分離出的光譜外,總還會有具其它意義的「光」。

水尾(多重時空與不同身世之人的疊影之地)

水尾(多重時空與不同身世之人的疊影之地)

人物簡介

水尾是由景美溪與新店溪沖刷而成的沙洲地,也是新店地區林氏宗族的世居地。1962年,國共內戰後敗退至台灣的國民黨政府,為了安置大量來自中國大陸的外省軍眷,因此在水尾蓋了三個眷村,於是這片半封閉的沙洲地,成為一個族群紛雜的地方。在這個狹窄區域內,同時還有:台灣在冷戰/反共/戒嚴時期,專門審判、關押政治犯的軍法局,收容韓戰期間被俘的中國人民志願軍的療養院,曾生產輕兵器與子彈支援越戰時期的美軍的後勤兵工廠,台灣作為世界工廠時期的加工區,以及底層勞工居住的違章建築區。

在這個十幾分鐘即可走完的地方,不但可以看到國共內戰、韓戰、越戰,以及台灣從1966年成為資本主義國際分工體系下的加工出口區等歷史痕跡,同時也是一個由監獄、營區、廠區、療養院、違章建築區等構成的規訓與治理空間。1990年代後期,隨著快速道路的陸續開通,水尾從一個半封閉的地方,變成一個被高速道路多重切割後的零碎空間。

藉名假說

1962年,我兩歲時,隨母親與兄姐搬到位於水尾的忠孝新村。二十二歲退伍後,我離開水尾在外租屋居住,除了逢年過節必須回家外,我很少回來。水尾,曾是我想遠離的地方。

直到我三十六歲的某一天,才突然意識到水尾既是我一切困擾的根源,也是答案的所在。或許我曾有十幾年時間,試圖遺忘這裡的一切,於是當我重新審視這個我成長的地方時,我曾以為遺忘的記憶,以為遺忘的人、事、物,以及不同時間的氣味、聲音與氛圍,慢慢以一種殘像與殘響的方式,相互交疊出現在我的腦海,並與眼前可見的景像彼此疊影後,我才真正體會到這裡既是我的感性根源,也是如何重新進行藝術生產的起點,也才了解關於生產藝術的方法,只有從與各種可見與不可見的「現實」和生活其中的人,不斷進行具切身性的對話後,才可能真正展開。同時,每個地方、每個人、每件事,都與他方、他人與他者之事,有著複雜的連帶,這個簡單的道理,我卻要繞過很多路後,才真正懂得。

沒有一個地方是絕對「邊緣」的,任何可以幫助我們思考當代社會問題的場所,既是地方,也是「國際」,更是既有權力機制外的其它「中心」。

合生(異構式聚合與多重辯證運動)

合生(異構式聚合與多重辯證運動)

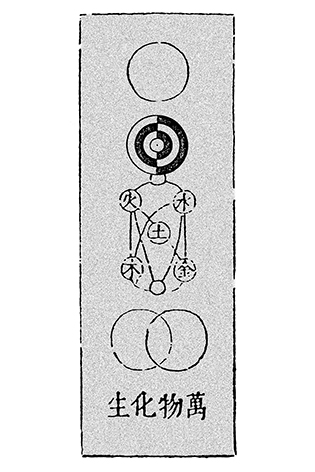

歷史脈絡簡介

「合生」一詞最早出現於唐代,可能是指某種混合戲曲、說書、吟唱、舞蹈等的表演方法,但關於「合生」的確實演出形式與流變過程,學界始終難有定論。這也使得「合生」一詞,成為一個無法被固定意義的詞彙。

藉名假說

對我而言,如果將無法被固定意義的「合生」一詞,暫時擱置歷史考據式的追索,而只從「合生」一詞的字面意思──具有既聚合又不斷「發生」的指涉,進行再想像,那麼,將「合生」一詞,放在當代語境中,亦可以指在當前新自由主義的生命治理下,我們於進行異構式的聚合時,如何同時展開多重辯證運動的問題意識。這也如同「一」在老子的思想裡,從來不是指數學意義上的一,而是指辯證運動發生的時刻,這個眾所皆知的素樸辯證法,或許可間接說明無論「合生」確實的演出形式為何,關鍵是如何讓多重辯證運動持續地發生,這也是難以定義的「合生」一詞,仍可以帶給我們的啟發性──不斷生產新辯證運動的「合生」,既是方法也是目的。