魂魄暴亂1900—1999

1996—1999

黑白數位影像

《魂魄暴亂1900—1999》數位影像系列作品,為陳界仁通過電腦繪圖的方式,將1900至1949年,由帝國主義軍隊的攝影師、西方人類學家、記者和國民黨攝影師,在中國大陸與台灣所拍攝的街頭酷刑與大屠殺照片,進行「重繪/改寫」的創作計畫;這些歷史照片,大多來自台灣戒嚴時期(1949—1987)的盜版書籍上曾刊載過的圖片,陳界仁將這些印刷粗劣、模糊不清的圖片,先掃描至電腦,放大到只能看見網點的巨大尺寸後,再憑著個人的主觀想像,以數位筆「重繪/改寫」這些模糊影像。陳界仁試圖藉由這個「重繪/改寫」的行動,討論隱藏在攝影史中,難以用實證方式討論的「被攝影者的歷史」。

訪談節錄(1)

1996年我恢復創作後,開始回想我記憶中最早看到的繪畫、攝影、電影、電視、野臺戲等的內容是什麼,以及我是在什麼樣的社會情境下接收到這些事物,於是,有些我原以為遺忘的記憶逐漸浮現。雖然人的記憶是屬於某種不穩定的流變狀態,其中必然包含個體附加上的想像、增刪、錯置與遺忘,但無論記憶是如何地不穩定,它還是形構我們為何「存在」於此刻的原因之一。

孽鏡

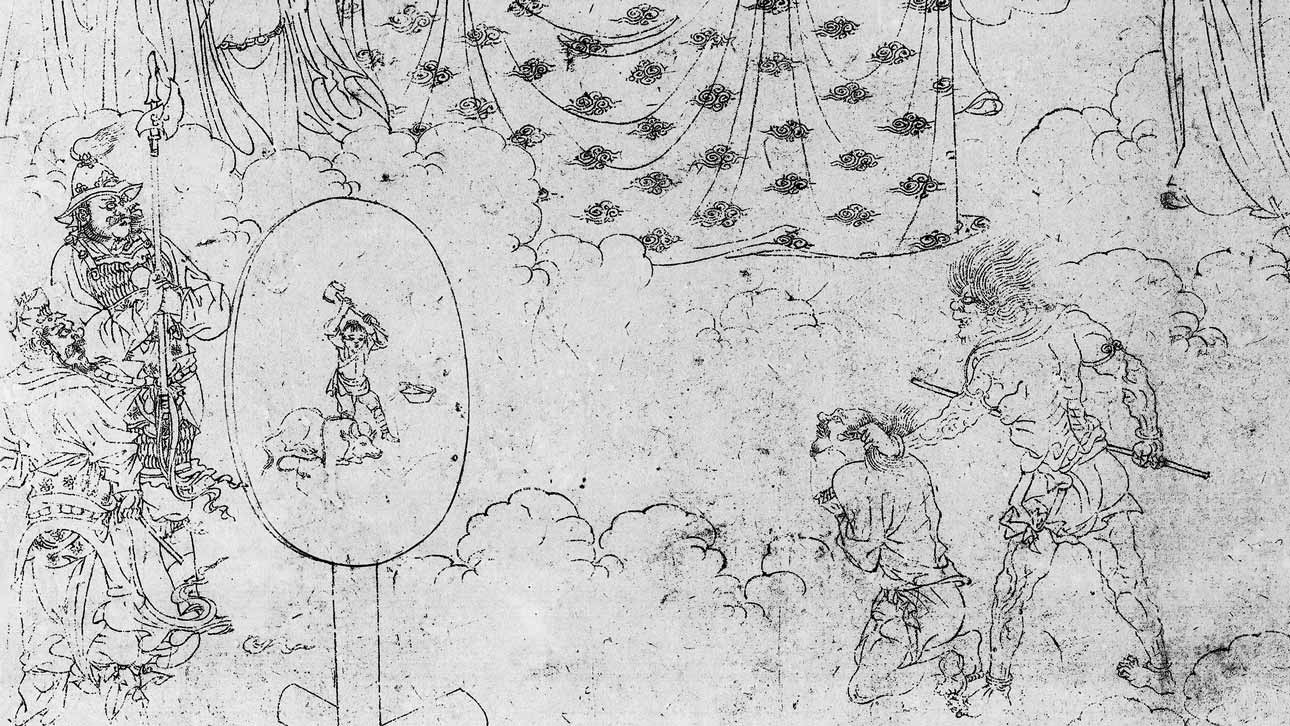

我記憶中最早看到、印象最深的繪畫,是念小學前,在外祖母(2)的喪禮儀式上,看到的道場畫──十殿閻羅圖(3),尤其在第一幅畫的中央,畫著亡者以跪姿面對一面以動態影像記錄、播放亡者生前所犯罪行的「孽鏡」,這面「孽鏡」甚至可以將亡者生前腦海中,曾經浮現過不符合傳統道德規範的各種妄念與欲望顯影出來,並以此作為閻王對亡者定罪時的「證據」。這個圖像除了讓我想到遠在攝影機具還未被發明前的前現代時期,封建統治階級與宗教即已懂得如何利用影像,去規訓與治理個體的行為與想像外,更讓我感到好奇的是──被審判的亡者,對於「孽鏡」所播放那些「似乎」曾發生於其腦海的各種妄念與欲望,如何與審判的閻王就「想像」為何有罪等問題進行對質?或者說,同樣的影像,必然會因不同觀者所處的位置與不同的價值觀和生命經驗,而產生可能截然不同的感受與觀點。因此「孽鏡」──也注定是一面弔詭之鏡。

當然,我的這些聯想不可能獲得任何實證式的答案。但對像我這樣出生、成長於冷戰/反共/戒嚴時期的人而言,「孽鏡」這個圖像所觸發出的複雜性,自然不可能只止於所謂的奇觀,反而像是提前預示了──人將處於長期被監控與操控的處境。尤其在當前由科技資本主義所主導的時代下,各種監控與操控形式已成為日常生活中無所不在的現實時,「孽鏡」也越來越將成為「真實」。

藥毒同體

任何工具也如孽鏡一樣,都在其誕生的同時,就已內存著「藥毒同體」的矛盾性與複雜性,既有其發明時所宣稱的積極面,也必然存在其宣稱外的負面性。影像機具的發明亦然,影像機具除了具有紀錄與定影現實與時間的功能,以及擁有留存記憶與將個體的意識、想像與感性顯影為可見的影像外,同時,它既可以作為統治階級對社會與個體進行規訓與治理的工具,也可以成為反證統治階級如何操控社會想像與個體欲望的佐證。而相對於看似可清楚見到攝影機具如何運作的底片攝影機與暗房的定影技術,數位攝影機具似乎就顯得不夠透明,但底片攝影機與暗房定影技術中的有限修改性,也同時限制了「被攝影者」與被規訓、被治理者,質變掌握攝影機具者的觀點與開展其他詮釋空間的可能。而看似不夠透明的數位攝影機具,因其數位運算原理,使得數位影像必然只能成為可被無限修改與可被不斷滲透的命運。換言之,在看似透明的底片攝影機具中,有著不易被輕易質變的半凝固性,而看似不夠透明的數位攝影機具,則從其發明初始,就注定無法完全擁有凝固影像的主控權。

但我更關注的是──對無法擁有攝影機具的人,他們是怎麼面對與質變統治階級利用影像進行規訓與治理的方法,以及我們可以如何利用影像機具「藥毒同體」的矛盾性,並將這些矛盾,不斷裂變為既可質變統治階級利用影像進行規訓與治理的方法,同時又可讓不同觀點在這個不斷裂變的影像場域內,進行各種對質與開展多重辯證運動的可能性。

以「空缺」的形式,存在的「被攝影者的歷史」

而我為何於1996年恢復創作後,會選擇以電腦「重繪/改寫」酷刑與大屠殺照片作為重新創作的起點?──這與我當時在街上偶遇多年未聯絡的朋友(4)有著密切的關係。1988年左右,我對非西方區域該如何建構自身「生產藝術」的脈絡與方法越來越感到困惑,於是逐漸放棄藝術創作並辭去工作,在放棄工作的八年間,陸續賣掉了原有的攝影器材,且幾近身無分文。當朋友慷慨地告訴我可以無償使用他的486電腦,同時願意花時間教我基本的電腦操作與電腦繪圖方法後,我開始將我對既有「攝影史」的疑問,作為我重新創作的起點。簡言之,我的疑惑在於──對生活於非西方區域的人而言,當攝影機具隨著殖民主義的擴張,生活於非西方區域的人也以「被攝影者」的身分,進入早期的「攝影史」中,但幾乎大部分的「攝影史」,都忽略對不擁有攝影機具的「被攝影者」,是如何回應這新穎科技的討論,以及,「被攝影者」是否就不具有左右影像內容的能動性?而酷刑影像無疑是所有「被攝影者」的影像中,最極端也最具複雜性的代表,於是我開始想──如何藉由電腦繪圖的方式,將隱藏在「攝影史」中,難以用實證方式討論的「被攝影者的歷史」,通過電腦繪圖將這些酷刑影像「重繪/改寫」為可不斷展開多重辯證運動的影像。

由於早期的酷刑影像,都是由帝國主義軍隊的攝影師、西方人類學家和記者等所拍攝,同時在很長的一段時期,這些酷刑影像被西方理性中心主義者視為是「野蠻、殘酷與不文明」的非西方區域,需要被西方「文明者」進行教化的「合法性證據」。之後,隨著非西方區域反殖民運動的不斷開展,這些酷刑影像又因被視為是西方中心主義對非西方區域所框設的「東方主義」(5)下的獵奇影像,而被長期擱置討論。

到了1990年代,對「文明等級論」的批判,已是世界各地知識界的普遍常識,但對身處非西方區域的我們,是否只要將這些酷刑影像,視為是「東方主義」下的獵奇影像,就已足夠詮釋隱含在這些照片中的複雜性?或者,藉由重新討論這些酷刑影像中的複雜性,是可能幫助我們從對「東方主義」的批判,繼續展開對新殖民主義與非西方區域內部殖民問題,進行更深入反思的路徑之一,同時,在資本主義越來越以不可見與似乎無痛感的日常治理形式,取代傳統可見的酷刑後,當我們欲分析當代日常生活中,各種「被自然化」與「去痛感化」的新型態酷刑時,重新挖掘、討論傳統可見的酷刑影像,無疑是一個我們必須先經過的過程。簡言之,在討論傳統可見的酷刑與當前新型態酷刑之間的差異時,我們不能忽略隱藏在其中的連續性與辯證關係。

同時,重新挖掘、討論這些酷刑影像中的複雜性,也是要求──以攝影機具的發明過程和擁有攝影工具者的視點與專業評論者的詮釋,作為書寫「攝影史」的框架,必須重新再打開為──能容納更多不同觀點與討論空間時的必要工作。我們不應忘了,至少到1970年代,在大多數的非西方區域內,仍只有少數人擁有攝影機,換言之,在攝影科技發明後的一百四十多年中,非西方區域的絕大多數人,都是處於「被攝影者」的位置。我的意思當然不是反「攝影史」,或是把擁有攝影機和專業評論者,都視為是某種特權階級,而是說,「被攝影者的歷史」既存在於「攝影史」中,同時又是一個在「攝影史」中,被長期擱置討論的巨大空缺,我們只有去描繪、說出這個巨大空缺的存在,才可能使「攝影史」成為能容納從不同的歷史脈絡、不同的社會發展階段、不同的生命經驗,所形成的各種異質觀點,都可以參與討論的開放場域。

酷刑影像與具複數意義的「我」

我最早接觸到酷刑與大屠殺照片,來自我唸中小學時,國民黨為了宣傳其統治正當性和對中小學生施行反共教育,因此會不定時在校園內,巡迴展出國民黨版本的中國大陸與台灣近代史的照片展,在這些展覽中,總會展出一些從鴉片戰爭(1840—1842)到文化大革命(1966—1976)等不同歷史時期中的戰爭死屍與街頭酷刑等影像。在我的記憶裡,曾在這類展覽中,看過一張令我印象非常深刻的直幅酷刑照片,這張照片只框取一名孤立的凌遲受難者,於尚未死亡前,露出彷彿在「微笑」的表情,而將行刑者等其他人隔絕在照片的景框外,但那個凌遲受難者奇特的「微笑」表情,從此進駐到我的腦海裡,不再離去。記憶中,當時的照片說明卡上,寫著這是一名台灣的抗日義勇軍,被日軍凌遲時所拍下的照片,遺憾的是我既忘了這個凌遲受難者的名字,之後也沒有再看過這張照片。但因為這個深刻的記憶,所以我在創作《魂魄暴亂1900—1999》數位影像系列作品時,才會以喬治.巴塔耶(Georges Bataille)在《慾望的淚水》(Les Larmes d’Eros)一書中,討論過的那張凌遲照片,作為我「重繪/改寫」酷刑影像時的起點。後來看到更多白色恐怖時期的檔案照片時,發現不少共產黨員與政治異議者們,在被國民黨槍決前,由官方攝影師所拍攝其生前最後一張照片時,照片中的人,大都露出平靜或微笑的表情,這讓我感覺──彷彿有一種沒有笑聲的奇特「微笑」,在一代代互不相識的異議者中,以某種我們不清楚的原因,接續地傳遞著。

構成傳統酷刑影像的基本元素中,至少包括受刑者、圍觀者、行刑者與其助手,以及影像外不可見的拍攝者和下達執行命令的統治官僚。換言之,這是一組由──違反法律者、身分不明的觀看群眾、懲罰機制中的下層執行者、掌握科技工具的影像紀錄者和維持權力機制能順利運作的統治官僚集團,所構成操演死亡政治的剖面圖。這個剖面圖,自然會讓我們想到傅科(Michel Foucault)在其著名的《規訓與懲罰:監獄的誕生》(Discipline and Punish: The Birth of the Prison)一書中,所討論到的諸多課題,但在傅科對規訓與治理技術的演變過程,所作出極具啟發性的分析外,對我而言,作為一個不在酷刑現場的照片觀看者,於細看這些酷刑照片時,不禁會想到在這樣的權力運作機制中,我可能處於這運作機制內的哪個位置?或者說,如果放在當前各種「被自然化」與「去痛感化」的日常治理機制裡,我究竟在不自覺中,被分配為什麼樣的身分?

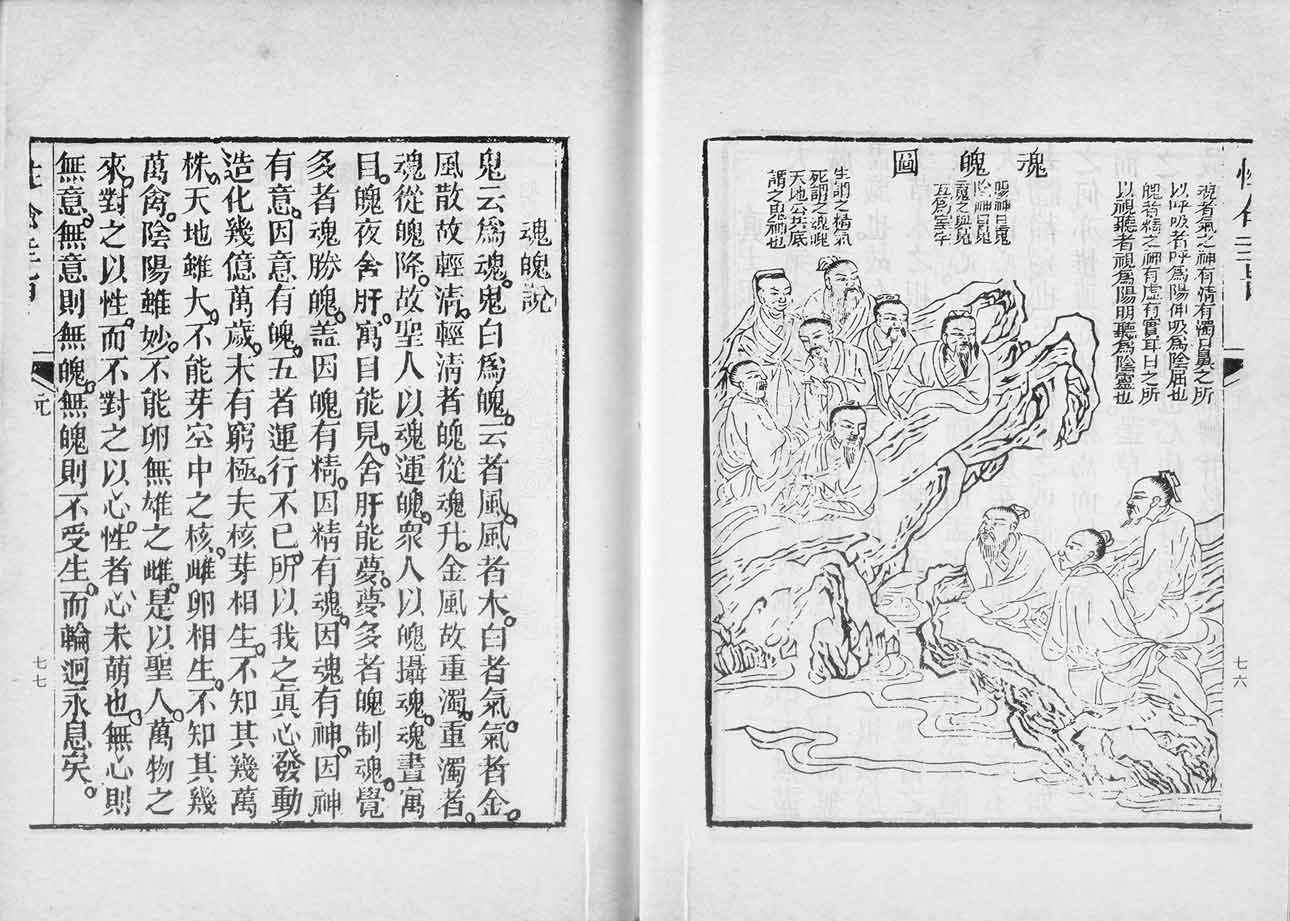

在這個漫想的過程中,我想到中文意義裡的「我」──除了包括個體的肉身與意識外,同時在傳統道教與民間信仰裡,認為人的靈魂是由三魂七魄所構成,而值得深思的部分是:這七魄既指人的喜、怒、哀、懼、愛、惡、欲七種情緒(6),以及在道教的《魂魄圖》中,還將這七種情緒以擬人化的方式,畫成七個面無情緒、長相相似的七個人,如果我們不看圖說,完全無法分辨這七個人各自代表哪一種情緒,但在我的臆想裡,這不是因為當時的畫家,沒有能力畫出反應這七種情緒的表情,而是刻意將這七個人都畫成面無情緒、長相相似的樣子。換言之,面無情緒的表情只是人的一般狀態,但每個人都可能因某些外部事件或他人的行為,而反應出這七種情緒中的其中一種,於是隨著我們的情緒反應,那些原屬於個體外部的事物與他人,也進入了「我」的意識內。或者說,那張古老的《魂魄圖》,指出了每個個體的內在,都同時存在著表面看似相似,但意義卻可能完全不同的複數「他者」,而這也很像我們所使用的「母語」,從來就不是來自單一的根源,而是在漫長的歷史流變過程中,與其他語言不斷交融後的「暫時之語」。換言之,在每個「我」的意識與我們所使用的語言內,都存在著我們不可能清楚其數量與根源是來自何處的複數「他者」。

關於我們內在所存在的複數「他者」,還讓我聯想到佛像中的雙頭佛(7),就我個人對佛法的業餘理解,這類雙頭佛像,應隱含著──過去與未來都並存於當下,或者,轉瞬即逝的當下,也是一個同時包含過去與未來的時刻。換句話說,我們自身也是一個被不同時間不斷穿過的「通道」。

因著這樣的漫想,讓我體會到無論在傳統的權力運作機制,或是在當前各種「被自然化」與「去痛感化」的日常治理機制裡,我們每個人都可能因各種主客觀因素,而在自覺或不自覺中,成為一個集廣義的受難者、旁觀者、行刑者與其助手,以及不可見的拍攝者和下達執行命令者等多重身分於一身的矛盾之人。換言之,任何的「我」從來不會只有單一的身分,而是各種矛盾與流變狀態的混合體。而重新觀看、思考這些酷刑影像,既關於最基本的反身性課題,也是一次逼視我們自身內在各種「不純性」的過程。

當酷刑越來越成為「不可見」之後⋯⋯

從觀看傳統酷刑影像中所觸發出的各種問題意識,當然不只關於歷史考掘──當美軍在伊拉克阿布格萊布監獄的虐囚情況與在關達那摩灣監獄施行的酷刑,被陸續揭發後,不但再次顯影出傳統的酷刑從未消失,同時也考驗生活在「被自然化」與「去痛感化」的日常治理機制裡的我們,是將酷刑視為是「過去式」,或是遠方戰爭中的例外情況,還是將它作為激發我們去探索當前的權力機制,是如何於我們的日常生活中,製造各種新治理形式的觸媒?在蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)的《旁觀他人之痛苦》(Regarding the Pain of Others)的中文版一書中,附錄了蘇珊.桑塔格針對阿布格萊布監獄虐囚事件,所寫的《旁觀他人受刑求》(Regarding the Torture of Others)一文,即對布希(George Walker Bush)政府試圖「中性化」這些暴行的可恥修辭術,以及將這些暴行視為只是「搞笑」(fun)等美國文化與精神構造中的深層因素,進行了細緻而深刻的分析。在其結語中,蘇珊.桑塔格顯然選擇相信在數位時代下,這類揭露當代酷刑的影像仍會不斷出現,並不可阻擋。

在蘇珊.桑塔格撰寫該文時,布希政府已藉由公布相關酷刑照片會打擊美軍士氣等理由,拒絕公佈更多美軍暴行的照片與錄影帶。而在蘇珊.桑塔格於2003年過世後,2009年1月就任美國總統的歐巴馬(Barack Obama),於上任四個月後,即阻止公布美軍強姦女囚犯與使用警棍和電線等工具性虐待囚犯的照片,並聲稱公布這些照片將引發反美情緒,使駐外美軍面臨巨大的危險(8)。再過不到五個月的10月9日,歐巴馬獲頒諾貝爾和平獎。

關於《魂魄暴亂1900—1999》與其後續

再回到我為何創作《魂魄暴亂1900—1999》的問題上,關於我的創作動機,大多源自我在生活過程中所遭遇到的各種困惑,從而想通過創作去理解那些困惑是如何發生,以及這些困惑可能觸發出什麼樣的問題意識。就如我在閱讀各種版本的「攝影史」時,總是疑惑為什麼書中沒有討論「被攝影者的歷史」?或者說,如果不是因為我成長於冷戰/反共/戒嚴時期關押政治犯的監獄附近,如果我沒有在外祖母的喪禮上看到十殿閻羅圖中的「孽鏡」,如果我沒有在小學時看到那張凌遲照片,如果我沒有偶然閱讀到《魂魄圖》與關於雙頭佛像的介紹,也許我就不會去想什麼是「被攝影者的歷史」,但當這個問題出現,並長期困擾我後,我才會想如何通過創作,去面對這個難以用實證方式討論的困惑。

而《魂魄暴亂1900—1999》的製作過程,從某方面說是非常手工的──我先把大多來自盜版書籍上,印刷粗劣、模糊不清的酷刑圖片,掃描至電腦,再放大到只能看見網點的巨大尺寸後,用數位筆在這如迷霧般的影像殘跡上,憑著想像,一筆筆地畫出來。但對當時的我而言,以數位筆在數位板上繪圖的感覺,就像在虛空中進行繪畫,一種與電腦螢幕上的影像,有著永遠也無法相互接觸到的虛空感,尤其486電腦的運算速度非常慢,每次畫沒幾筆後,就要等電腦緩慢地運算剛才所畫的筆觸,通常等待電腦運算的時間,比我真正畫的時間要多出好幾倍,但等久了,我慢慢覺得這無聊的等待與虛空感,也是一個讓我的思緒可以隨意漫遊的時間,我後來的有些創作想法,即來自那段等待電腦運算時的漫想。

等到我在那如迷霧般的影像殘跡上,以接近臆想的方式重繪完成後,我再把這些影像重新拆解、分配、拼貼成有著雙頭的受難者,以及將自身影像繪製於受難者、圍觀者與行刑者的影像上。對我而言,這整個製作過程比較像是在影像殘跡上重建表面看似相似,但意義不同的精神製圖學,或者說,這很像是以手工勞作的方式,重走一次我出生前的歷史。我的意思是:在影像殘跡上「重繪/改寫」的過程,也是一次與歷史影像相互遭遇與交疊後,再如拓印般的拓出另一層影像的過程,而這個過程既是在電子世界中進行,但同時也是身體性的。

從攝影機具發明後,就已有無數的照片,利用重複曝光或蒙太奇拼貼等方式,在照片的平面世界內,製造自己的多重分身,或是將自己扮裝成戲曲或神話中的某個角色。而數位影像機具只是加速生產這類涉及到人類想擁有不同身分的欲望,但我真正感興趣的並不只關於人的多重身分這個問題,而是如何在各種可見的事物中,拓出那些不可見的感受、想像與異議,所以到1998年時,我開始想怎麼在現實中繼續發展這個方法。

1998年,個人電腦已進入32位元處理器(CPU)的階段,眾所周知,數位科技將以驚人的速度繼續發展下去,人類也將完全進入以數位科技為主導的時代,到1998年底時,我覺得那個即將到來的1999年,應該是一個由像素所構成──一種在大量資訊與大量數位運算的不斷交疊下,所呈現數位式「曝光過度」後的「白光」。於是我只花了幾秒鐘時間,做完由白色像素所構成只有一片空白,名為《1999》的最後一件作品後,就結束了這個計畫。

但與其說是結束,更具體的感受是──在創作的過程中,總會浮現出新的困惑與新的問題意識,而這些困惑與問題意識,必然會溢出原先創作計畫所欲討論的範疇,於是我總像是被不斷生出的各種困惑與問題意識,推著去做下一個創作計畫,所以作完《魂魄暴亂1900—1999》後,我才會想藉由自我組織的拍攝行動,以及不斷流變的各種展演形式,去拍《凌遲考-一張歷史照片的迴音》與《加工廠》等後續影片與創作。

我想,我的困惑,可能沒有結束的那一天。

註解

- 此篇訪談節錄自2011年北美館原欲出版陳界仁之專書時,所進行的書面採訪,後因陳界仁事務繁雜,此採訪計畫只完成部分章節。

- 陳界仁的母親於五歲時被原生家庭從馬來西亞送至金門當童養媳,直至三十幾年後,外祖母回台時才再相認。至於他的外祖母確實過世於哪一年,他與他母親已不記得。

- 十殿閻羅圖為混合中國民間信仰、道教與源於印度佛教的地獄觀後,所發展出描繪地獄運作結構的道場繪畫。在華人傳統的喪禮儀式上,通常會在儀式會場的左右兩側,掛上十殿閻羅圖。相關歷史可參閱https://zh.wikipedia.org/zh-tw/十殿閻羅 [瀏覽日期2024年5月10日]。

- 當時幫助陳界仁的朋友為廖能彬,是他在卡通代工廠工作時認識的友人。

- 《東方主義》(Orientalism)為著名後殖民學者薩伊德(Edward Said)於1978年出版之著作,也是開啟後殖民研究之經典。但就如任何經典,都可能有被庸俗化的危險,訪談中所指的即是被庸俗化後的「東方主義」,而非薩伊德的著作與觀點──亦即在非西方區域內,於反思內部殖民問題時,有時會被某些持簡化的後殖民理論的知識份子,質疑討論非西方區域內的各種不平等問題,只是以西方視角看待非西方區域內的問題。這類假「東方主義」之名進行的簡化批判,常成為阻礙非西方區域進行自我反思時的阻力,進而阻礙非西方區域開展文化生產的趨力。

- 七魄原名為屍狗、伏矢、雀陰、吞賊、非毒、除穢、臭肺,但當代華人已很難從這些古老名稱理解其原意,故在訪談中採用維基百科的白話解釋為喜、怒、哀、懼、愛、惡、欲七種情緒。可參閱:https://zh.wikipedia.org/zh-tw/三魂七魄 [瀏覽日期2024年5月10日]。

- 關於雙頭佛像的起源有多種說法,但都難以作為定論。此段論點,僅為陳界仁業餘閱讀佛學書籍後的心得,並非關於雙頭佛像起源的解釋。

- 可參閱維基百科「美軍虐待伊拉克戰俘事件」之條目:https://zh.wikipedia.org/zh-tw/美軍虐待伊拉克戰俘事件 [瀏覽日期2024年5月10日]。