中空之地

2017

數位檔案.彩色&黑白.有聲.61分07秒.單頻道錄像

作品簡介

在跨國金融資本集團、軍工複合體、數位與生物科技巨頭等公司王國所共構的帝國,通過掌控全球互聯網系統,操控絕大多數人感知世界的途徑與管道,並在全域式操控技術的誘導下,將人們引入各種幻境內,致使當代社會與個體的感覺構造、欲望構造與思維方式,全面淪為可被公司王國(Corporatocracy)操控的處境。那麼,人是否還有其他的出路?

對於這個看似難以改變的困局,陳界仁認為必須先對公司王國(Corporatocracy)植入當代社會與個體的幻象進行全面的解構,因此他通過重思龍樹菩薩繼承自佛陀的「中道」思想,並發展出論證更為嚴謹的「中觀學派」的三個核心論題──緣起、(無)自性、空性,以及其所提出具有多重辯證精神的「八不」辯證法(不生不滅、不常不斷、不一不異、不來不去),作為在被全域式操控技術所包覆、穿透的世界內,建立另一種世界觀、生命價值觀,以及開展其他感覺構造、欲望構造與思維方式的實驗與實踐路徑。

《中空之地》(1)既是陳界仁長期創作計畫《她與她的兒女們》的第一章(2),也是於重思「中觀學派」後的初步感性發言,拍攝初衷則源自其大哥失業後的生命經歷(參閱《星辰圖》創作自述)。

《中空之地》影片開始不久,始終未於片中現身的妹妹,以旁白述說其哥哥於自殺獲救後,隔沒幾日,即自行離開醫院,從此消逝無蹤,但媽媽卻總是平靜地告訴她:「妳哥,只是去了一個比西方更遠的地方⋯⋯。」到影片後段,妹妹第二次述說其一直打聽不到哥哥的消息時,媽媽又改口說:「妳哥,只是還在回來的路上⋯⋯。」在妹妹的兩段旁白之間與之後,則為同一群演出者,於同一片荒地上,分別演出哥哥與不同身分的人,一起經歷「去」與「回」的旅程片段。

在「去」的旅程中,這些由不同身分的人(3),於黑夜中演出一群彷彿為還活著的哥哥「送葬」的隊伍,而無邊的黑夜與遠方不斷傳來的工地聲,共構了一個似乎永難走出的無牆之獄,真實的荒地則在人工燈光照射下,成了這無牆之獄內的劇場空間,而那仿若「送葬」的隊伍,既是不同身分之人與物的集合,也是人與物的意義不斷變化的流變群。

原本位於傳統喪葬儀式隊伍前方的引路幡(4),在這仿若「送葬」的隊伍中,被置換為已不屬於任何個體的舊工人服,傳統的陪葬物,被置換為舊電腦、舊收錄音機與人體器官模型。躺在仿若棺木的現代公寓模型上,看著上方無盡虛空的哥哥,隨著其在隊伍移動過程中,所訴說的內心獨白,使得哥哥的身分,不只是作為妹妹的哥哥,同時也泛指當代社會中的泛派遣工、資本主義下的肉身耗材、質問生命意義為何的「被廢棄之人」;而扛著哥哥與現代公寓模型,不斷行走的沉默勞動者,則將棺木/現代公寓模型,轉換成為救護擔架,變成了「被廢棄之人」可以平躺下來的訴說之所,也使得形似傳統「送葬」儀式的隊伍,被幽微地挪移成——與不可見的全域式操控技術進行對質與對辯的流變群。

接續在哥哥之後,同樣被沉默的勞動者扛在高台上抱著鏡子的瘋癲女人,於面對從未映照出她臉孔的模糊之鏡,呢喃地說著:「什麼時候?我們接受了被在地流放的判決書?是在我們已離不開被分配的終身號碼,還是在我們已習慣將所有的未來,填入表格之內⋯⋯」等,一長串自省與詰問的話語時,這仿若「送葬」的隊伍,也越來越成為具有雙重或多重意義的隊伍;而扛著瘋癲與自省共存於瘋女身軀的沉默勞動者,再一次讓「被廢棄之人」成為訴說之人,讓呢喃低語成為與那無邊的黑夜及似乎永不停歇的工地聲,進行對質與對辯的異議之聲。

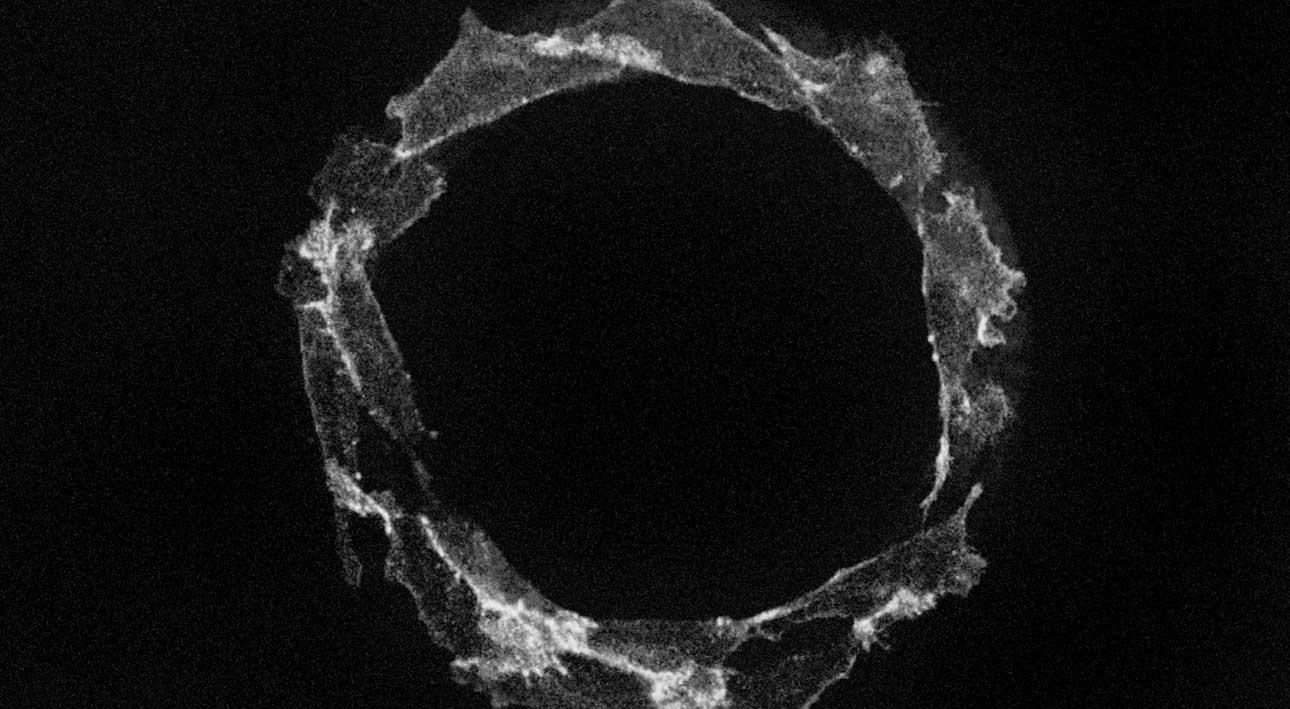

隊伍繼續前行,直到黑夜中莫名出現不可能發生的日蝕影像(5),使得巨大的工地聲戛然而止,世界陷入徹底的寂靜,此時,另一組扛著巨大公寓與監獄合體模型的沉默勞動者,於無聲的黑暗中浮現,在仿若既向前行又似原地踏步的運動中,火苗莫名地從建築模型內竄燒而出,直到不斷蔓延的火勢,似乎將吞噬掉整座模型時,火光也同時照亮了每個沉默勞動者那滄桑、疲憊又恍惚的臉孔。在這無聲的世界內,只有那越來越大的火勢與流動的空氣產生的磨擦聲,既環繞在勞動者的四周,也成為這無聲世界裏,唯一存在但又變化不定的「物質」聲。

在不斷變化的火勢聲中,「怎麼辦?名字沒了。名字沒了,怎麼辦?」(6)的集體念誦聲,由遠而近地傳來,隨後,我們看到一群中年女工,手持字跡早已不可見的抗議布條,持續念誦著這兩句話,此時鏡頭也由女工群體,緩緩推向不同女工的臉部特寫,在看不見環境的黑夜裏,女工們的臉孔與聲音,似乎成了「記憶時間」(臉孔)與「當下時間」(聲音)不斷交會與交融之所;隨著不停歇的念誦聲,雨開始下起,女工們的念誦聲也隨著越來越滂沱的雨勢愈發急促,當鏡頭轉至雨中女工群體的背後,逆光下一個個如剪影般的女工們,也彷彿成了相互聆聽彼此聲音的「觀音」(7)群像,成為了一種不期待他者的施捨將會到來,而只依靠彼此相互聲援、共同發聲的「互為觀音」的狀態。

雨下在女工們的身上,也下在平躺於棺木/現代公寓模型/救護擔架上的哥哥身上,他看著上方虛空的雙眼,成了盛載雨水的容器,雨水與女工們的念誦聲——洗滌了哥哥原先恍惚的眼神。

這段以客家話反覆念誦長達十二分鐘的兩句話,使得觀眾不得不以全身感官去經驗這漫長、單調、重複的念誦中,女工們逐漸變化的念誦情緒與浮現在她們臉龐上那難以被真正述說的生命史。

接續在女工之後,在雨水似乎洗淨一切後,同樣被沉默勞動者扛在高椅上的身障者(8),持續念誦著看似無直接關聯的各種單詞,如「幻視、烏有、妄語、狂躁、幽閉⋯⋯」等,這些既脫離了文法結構,但又可無限連接的單詞,它們既被說出,但其意義又漂浮不定地閃爍在黑夜裏,猶如身障者背後那幅星辰圖上的「圖像星叢」,成為了由話語構成的「詞語星叢」,而隊伍於行走時所揚起、飄向夜空中的塵埃,則成為由塵埃構成的「塵埃星叢」──當「圖像星叢」、「詞語星叢」、「塵埃星叢」,都因這隊伍的不停運動,而一起並存於無星光的黑夜時,那仿若「送葬」的隊伍,也徹底成了可生發多重意象與多重意義的流變群。

如同宇宙繁星本就是還在運動中的宇宙塵埃,那仿若「送葬」的隊伍也本就是一場不斷運動的當代「落地掃」(9)演出,這些參與的演出者,既演出「送」的過程,也生產了「流變」,使原先被分類、安置在固定意義下的人與物、環境與聲音,逐漸顯影出其複雜性與複意性,以及因各種複意的不斷交疊,「再–生發」出各種形式的「溢出」,這「溢出」不僅溢出當前由全域式操控技術所主導的感知框架,也生發出難以被固定其意義的異感。

在演出「回」的旅程中,隊伍消逝,唯有哥哥一人獨自行走在荒地上,地面還依稀可見眾人於之前演出「去」的旅程時,所留下的腳印殘跡;而無邊的黑夜依舊無邊,遠方的工地聲依舊包圍著無名荒地,人工光源比之前更像是在真實荒地上製造出來的劇場光,直到獨自行走的哥哥,聽到背後傳來女工們歡樂地唱著客家情歌時,才終於緩身回望──望著那些原本沉默的勞動者,或坐或臥地在荒地的鵝卵石上四散休憩,而女工們則隨意圍成不規則的圓圈,自娛自樂地邊舞蹈邊反覆唱著同一首情歌;佇足在荒地上的哥哥,凝神聽著女工們那似乎永不停歇的舞蹈與越來越高亢的歌聲,直到我們意識到這是一個因當代的「落地掃」演出,而暫時形成的異托邦,直到歌聲與微風交織成某種共伴的節奏,一起吹拂哥哥身上的衣裳與手腕繃帶上的紗布布條時,「回」的旅程才隨著情歌最後一句「萬古千秋不斷情」(10),一起淡出。

整部影片既沒有交代哥哥為何自殺,也沒有交代「去」的旅程將去向何方?「回」的歸途將歸返何處?但只要略知原本作為庶民的普遍常識,但被所謂的現代性驅逐到當代知識邊緣的「中觀學派」的多重辯證法,即知──本來就沒有絕對意義的「去」,也沒有絕對意義的「回」,而這場將日趨「被自然化」的被在地流放狀態,顯影為可見的當代「落地掃」,透過「非去亦非回」的「中觀學派」式的敘事形式,藉此召喚「中觀學派」中的多重辯證法,如此,我們才可能以另一種感知,另一種辯證方法,重新發現我們原以為的黑夜,原以為的荒地,原以為的無牆之獄,原以為難以找到出路的全域式操控技術內,都存在著可被質變與再質變的縫隙──因為,從來就沒有「絕對」嚴密的系統。

如同陳界仁過往的影片,《中空之地》同樣未在影片內直接給出解決現實難局的方案,反而是通過影片將當前的各種難局並置於影片中,成為一種還待持續對質與持續辯證的懸置狀態,藉此讓相關的問題意識「溢出」影片之外,換言之,陳界仁雖然以影像作為其創作的主要載體,但其影像作品並非為了成為「自我完滿化」的結晶體——而是從串連邊緣個體與群體參與演出開始(11),到連結各種異質碎片所生產的「不完整」敘事,再到通過影片顯影出各種還需後延討論的難局與問題意識,使得陳界仁的創作,從來不只關於「一件」作品,同時也關於如何通過作品,去開啟新的「蔓延與漫延」式的多重辯證運動,而這多重辯證運動,也如同女工們所唱的「萬古千秋不斷情」一樣(12),雖然我們無法預期其效果與結果將會如何,但它一但被開啟,就會是「不斷」的。(13)

註解

- 《中空之地》之所以選擇其哥哥的生命經驗為討論起點,除了1997年發生亞洲金融風暴,造成大量中年失業者外,更主要的原因為上世紀90年代,不但是勞動派遣化在台灣成為常態的時期,也是電腦、網絡、行動裝置等全面普及的時代,以及科技樂觀主義認為電腦、網絡、行動裝置等,將帶來「去中心」的新政治模型成為主流論述的時候。但今日的現實已證明,只要私有制繼續壟斷科技技術的所有權,絕大部分的科技技術,都將成為幫助「中心」擁有更為集中與更具操控人民想像、社會想像的權力。同時勞動派遣模式,也將成為絕大多數人的命運。

- 《她與她的兒女們》的長期創作計畫,引言為《在沒有世界的世界中 I & II》,序章為《風摧肉身》,2017年時,因製作預算的關係,陳界仁選擇先拍攝第一章《中空之地》,原計劃於2019年拍攝引言與序章,後因疫情等原因,延至2022年才開始拍攝,2023年初製作完成。這雖然是一個系列創作計畫,但每件作品既可獨立觀看,也可連結成前後相互呼應的敘事。

- 參與影片的演出者,包括台灣著名的華隆女工、勞工運動者、失業勞工、長期實踐自我組織的文化工作者、長期聲援巴勒斯坦人權的「站樁」行動志願者,以及與陳界仁長期合作的工作夥伴。

- 引路幡原為民間舉行送葬儀式時,引領死者魂魄入土為安或前往西方極樂世界的引路旗。

- 在「日蝕」影像前,還出現三個蒙太奇畫面,它們皆為實際「人造物」的影像,按出現順序分別是:妹妹以畫外音訴說其哥哥的生命經驗時,畫面出現仿若荒蕪城市的IC主機板。哥哥在仿若「送葬」儀式過程中,看到「癌細胞分裂」的顯微紀錄片。瘋癲女人看到「繁殖老鼠肌肉細胞」的生物科技實驗的顯微紀錄片。而哥哥看到似乎屬於自然現象的「日蝕」影像,並非真實的日蝕記錄片,而是在工作室內拍攝的虛構「日蝕」。

- 參與演出的女工群體,主要為華隆女工,該兩句話為女工們共同討論後的創作。關於華隆女工的漫長抗爭史,可參閱:https://zh.wikipedia.org/zh-tw/華隆自救會抗爭歷史 [瀏覽日期2024年5月10日]。

- 觀音,為觀世音菩薩(Avalokiteśvara)的簡稱,原指一些已成佛的菩薩,為了救度眾生的苦難,而重新投入人世間的佛,觀世音菩薩即為其中之一。佛教傳入中國後,觀世音菩薩也從此成為華人社會的普遍民間信仰,其形象也由原先的男性,逐漸轉變為女性。後來民間更將幫助他人脫離苦難之人,都泛稱為觀音。關於觀世音菩薩的來源與其在民間信仰中的流變史,可參閱:https://zh.wikipedia.org/wiki/觀世音菩薩 [瀏覽日期2024年5月10日]。

- 演出者為台灣著名的小劇場演員鄭志忠,他同時也是台灣聲援巴勒斯坦人權的「站樁」行動志願者。影片中不容易看出他是身障者,但他的特殊坐姿,是一般人難以做到的。

- 「落地掃」(lo-deh sao)原為前現代時期,農民於農閒時,演出地方戲曲給同村農民看的戲劇表現形式,這種沒有農民與演員、專業與業餘界分的自我組織與自娛自樂的文化生產方式,在閩南與台灣地區被稱為「落地掃」。陳界仁認為質變當代生命政治的方法之一,即是將被原子化、分眾化的不同個體與邊緣群體,通過諸如共同合作拍攝影片等形式,生產討論當代問題的「新落地掃」。

- 該客家歌曲的歌名為《一條花手巾》,為已過世的客家歌曲創作者林子淵先生所作。另於影片開場時出現的女聲獨唱曲,為南管著名歌曲《推枕著衣》,歌詞內容與《一條花手巾》同樣為思念遠方情人的情歌。演唱者為董旭芳。

- 從2010年開始,陳界仁更積極關注在公司王國的全域式操控技術下,全球越來越多人淪為泛臨時工與喪失自身存在感的現實,這同時也是一種不再以民族國家作為分界的新殖民狀態,他將這個新自由主義全球化後的普遍現象,簡稱為「全球監禁、在地流放」。從2010年,他開始聲援當時無人關注的國立台灣美術館導覽員(無勞動權益保障的派遣工)的抗議行動,到2012年藉由長達一年的《幸福大廈》創作計畫,展示我們如何生產另一種可隨機組合、相互支援、相互論辯的臨時社群,再到2016年,他與台灣高教工會、政大藝文中心合辦「全球監禁、在地流放」工作坊,與年輕朋友共同討論形成勞動派遣化、青年貧窮化的歷史根源與演變過程,以及我們可以「怎麼辦?」的方法。從這個漫長的過程中,他深刻體會到如果無法質變被「全域式操控技術」所植入的欲望構造、思維方式與社會想像等,那麼,單靠傳統社運的反抗模式是無法改變這個嚴峻的難題。而《中空之地》正是準備與全域式操控技術下的新生命政治,進行長期對質與對辯的工作之一。

- 雖然《一條花手巾》的歌詞內容,描述的是思戀單一的戀人,但從影片前段由女聲獨唱《推枕著衣》的思念情歌,到結尾,由女工們集體合唱《一條花手巾》時,歌詞中的「情人」意義,也從單數變成了複數。

- 《中空之地》共同監製為韓國首爾SAMUSO。