作品簡介

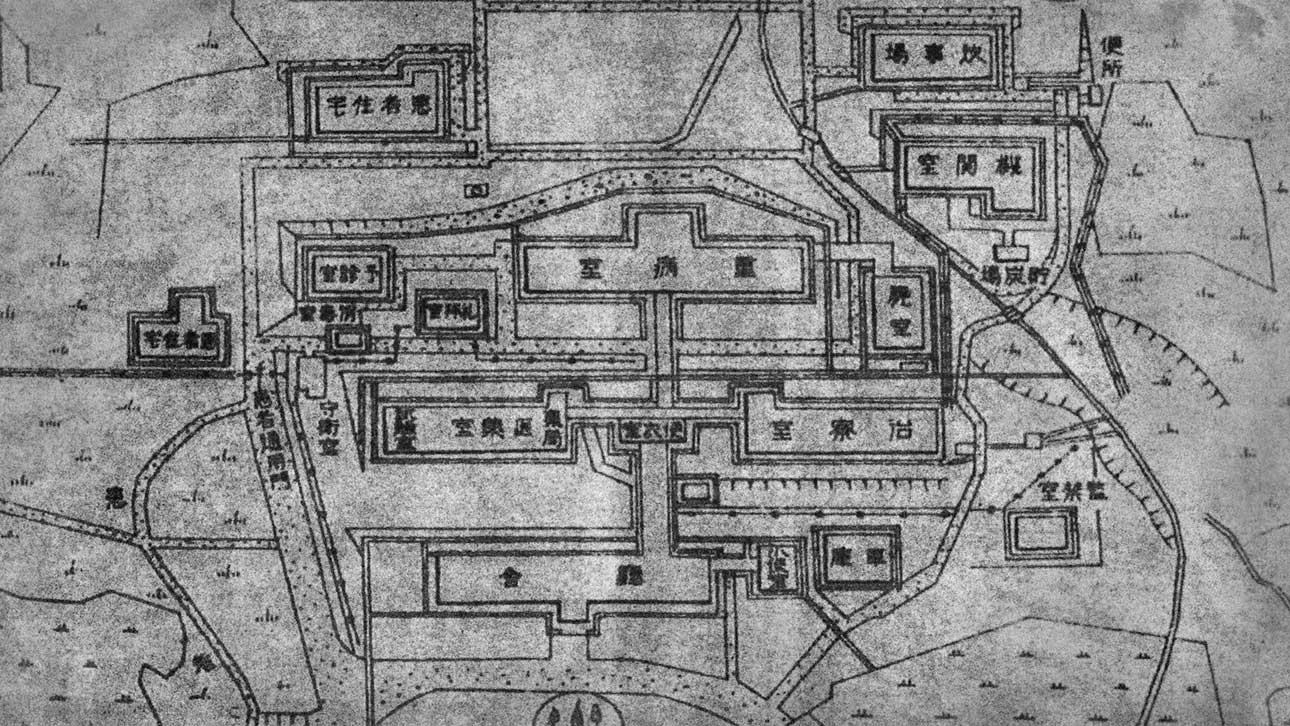

2014年,在樂生療養院被拆除百分之七十以上的院區後,殘餘院區與捷運機廠的巨大工地,形成既像是兩個並置的傷口,也像是創傷與「發展欲望」相互交疊的場址時,《殘響世界》從年邁的院民(種樹的人)、陪伴院民至今的年輕女性(陪伴散記)、來自中國大陸與經歷過文革的看護工(被懸置的房間),以及橫跨日殖時期至今的虛構女性政治犯(之後與之前)等不同視點,試圖討論在「事件」似乎已成「定局」下,「定局」是否即是「終局」?亦或可以是開啟多重辯證與其它想像的歧點與奇點。

《殘響世界》僅以極少的文字,交待樂生療養院與樂生保留運動的歷史,而將大部分時間留給「事件」之後,那些難以被定義的人、片斷的風景、殘餘院區、各種微小或莫名的事物與聲音。

在〈種樹的人〉裡,除了院民周富子騎著電動車上山,鳥瞰過去的院區已成為如巨大破洞的工地,即興唱出自編的感傷歌曲,以及在黑夜即將降臨時,於下山的路程中,任由工地的工作燈發出既「照亮」又隱含「暴力」的微光,矛盾地照在她的臉龐外,影片的其他時刻,院民們都身處於「無環境」的黑暗內,而當殘餘院區從銀幕中浮現時,這些空間則成了綿延不盡的「無人」之地。影片中,唯一的畫外獨白聲,來自院民李添培講述曾居住於此的院民們,於院區種了八百多棵樹的故事,但許多樹木如今已被截成一段段癱倒在雜草叢中的樹幹──彷若同樣經歷各種截肢手術的院民們。

在第二段的〈陪伴散記〉中,曾長期陪伴院民與運動者的年輕女生張芳綺,於運動過了高峰期後,不斷回返已失去「全景」的殘餘院區,並在狹窄的走道、屋頂的夾層、陰暗的地下室、空置的房間與垃圾堆中,尋找並蒐集各種意義不明的殘篇斷簡。最終,她來到曾長期照顧至其過世的院民病床前,用雙手蒐集永遠也蒐集不完的床上灰塵。而重覆出現在影片中──綁在字跡早已褪色的抗議布條上的小石塊,因為風的吹動,斷續地撞擊著鐵皮圍籬,發出時而猛烈、時而微弱的撞擊聲。

第三段的〈被懸置的房間〉中,來自中國大陸與經歷過文革的臨終病房看護工劉月英,因無法再承受她所照顧的病人,一個個從其眼前消逝,而選擇離職,改當清潔工。雖然她每天都會經過捷運機廠工地,但從不知道這裡曾發生台灣社會運動史上極關鍵的樂生保留運動,就如沒有人知道,她經歷過另一場更為複雜的文革經驗一樣。除了偶爾與同樣來自中國大陸的看護工相聚時,會一起唱著早已銘刻於她們青春時光的文革歌曲外,在漫長的日常生活中,只能日復一日遊走於不同空間,不斷擦拭、清掃著污漬、垃圾與灰塵,但污漬與垃圾總會被不斷的「生產」出來,而灰塵仍會持續落下。

最後一段的〈之後與之前〉,由年輕的小劇場演員許逸亭扮演不知來自何時與何處的虛構女政治犯,從位於市中心的台北刑務所遺址,走向工業污染區,看著工廠不斷排放的廢水,以及工業焚化爐內,非線性浮現出的新、舊殖民史,並看見另一個自己,穿過一間間雖還亮著燈,但已空無一物的房間。之後,她在捷運機廠工地外,遇到台灣民間宗教遶境儀式常見的北管樂隊,但在這個莫名出現的隊伍中,已不再有任何神衹可存在的位置;而以「音畫分離」呈現的遶境形式,彷彿宣告此地已成了無主、無神、無鬼與無人之所。影片的最後,畫面停在虛構女政治犯背對著觀眾,以和觀眾同樣的視角,凝視著被工地半透明的黑網隔開,因而難以看清的樂生殘餘院區。

《殘響世界》並沒有明確指出開啟其它想像的歧點與奇點為何,甚至因為影片只聚焦於日常生活中的「無事件」狀態,以及在「無事件」的長鏡頭下,影片中的人、事、物,彷彿都處於某種被懸置的狀態,這似乎讓觀者有種看不到出路的絕望感──但絕望才會迫使我們走到根本性的問題之前,並激使我們挪移原有的感知模式與觀看視角,進而從各種「不可能」中,嘗試尋找開啟其它方法的歧點與奇點。

在〈種樹的人〉中,我們不只知道院民曾於院區,種了八百多棵樹的故事,同時也看到被截斷的樹幹旁,那些永不可能被除盡的雜草。在〈陪伴散記〉中,當我們看著張芳綺蒐集著永遠也蒐集不完的床上灰塵時,或許會觸發我們思考實證檔案與個體生產的感性檔案與其精神力是否同等重要?在〈被懸置的房間〉中,當我們看著影片一再呈現那重覆、枯燥的清掃工作時,可能使我們的思緒開始漫遊或聯想到──在任何「事件」的主敘事外,那些看似不相關的外部孤立者,是否一樣有著需要被重新認識的生命史?在〈之後與之前〉中,我們不只閱讀到經過濃縮後的新、舊殖民史,或許還會讓我們再次思索──該如何分辨什麼是具異議性的虛構或只是形式多樣性的虛構?以及──「事件」之後「無事件」的日常時間,即是留給我們進行多重反思、多重辯證與自由聯想的時間。

當樹幹與雜草、實證檔案與感性檔案、事件中的主敘事與被孤立者的生命史、緊急時刻與日常時間等,都被不緊密地並置於不完整的敘事中,那尋找不可被預期的歧點與奇點的驅力,或許就存在於這些看似不完全相關的日常故事,以及彼此既相互滲透又相互分離的張力與斷裂中。

以四頻道但非同步放映的《殘響世界》,必然不可能提供觀眾一個有順序的觀看路徑,同時在非同步放映下,當觀眾看著其中某一個銀幕時,另外三個頻道的聲音,亦隨機滲入或干擾觀眾正在觀看的影片,使得每一個段落都同時包含著另外三個頻道隨機滲入的聲音(雜音),或者說,《殘響世界》試圖通過這種不穩定的展映形式,形成某種不斷變化與不斷岔開的音像場域,藉此生產出可讓歧點與奇點發生的動態空間。

而「事件」之後的殘響,並不只關於「之後」,它也可能是某個「未來事件」與另種運動形式的實驗性預演。